자전거를 좋아하게 된 이후로, 다양한 매체를 접해왔다. 잡지를 통해서는 최근 유행하거나 금방 출시된 다양한 제품을 접할 수 있고, 책을 통해서는 자전거 상식, 여행기, 정비 기술, 자전거 과학 등 다양한 지식을 얻을 수 있다. 또 동영상을 통해 세계 각국의 자전거 소식도 쉽게 볼 수 있다. 다 좋은데, 이런 좋류의 책들은 특정한 주제를 가지고 있기 때문에 자전거에 대해서 단편적 지식이 나열된 경우가 많다. 또는 지은이의 개인적 견해와 감상을 읽게 되는 경우가 많다.

자전거! 이 녀석, 분명 파란만장한 역사를 가지고 있을텐데- 이에 연관된 수많은 사람들과 개발자, 회사들이 있을텐데- 자전거에 엮인 수많은 사회적 변화가 있을텐데- 그거 어디 모아둔 책 없나? 있다. 바로, 세상에서 가장 우아한 두 바퀴 탈것이 그것이다. 두껍고 비싸기는 하지만, 자전거를 좋아하는 사람에게 읽기를 적극 권하고 싶다. 아마도! 자전거를 더 좋아하게 될 게 틀림없다. 그리고 새롭게 알게 된 사실을 말하고 싶어 입이 근질근질해질 거다.

이 책, 참 흥미진진하다. MIT 교수 데이비드 고든 휠슨은 이 책을 읽고 '어떤 부분에서는 탐정소설처럼 읽힌다'고 했는데, 실제로 그렇다. 자전거가 탄생해 진화하는 과정을 둘러싸고 있는 많은 사람들과 이를 받아들이는 대중, 이를 조율하는 국가 사이에 펼쳐지는 내용을 읽고 있자면, 꼭 추리소설을 읽는 것 같은 느낌을 받게 된다.

인간의 손이나 발을 이용해 기계적 탈것을 처음 만든 사람은 드라이지지네. 그가 만든 벨로시페드가 본세이커(뼈가 흔들릴 정도로 진동이 심하다는 뜻에서 지어졌다고 한다)로, 이것이 하이휠(바퀴가 크다는 뜻) 자전거에서 세이프티(안전함을 보장한다는 뜻) 자전거로 발전하여 지금까지 온 과정을 재미있게 써냈다. 때로는 사건 중심으로, 때로는 설명 중심으로 역사적 사실을 그렸으며, 언론의 입을 빌리기도 하고, 그림과 사진을 통해 현실감을 더했다.

처음부터 자전거에 대해 호의적이었다?

지금 우리는 자전거에 대해 이토록 호의적인데, 한때는 불신의 대상이었고, 의심의 대상이었다는 것이 재미있다. 또한 현재 자전거는 계층과 상관없이 모두가 이용할 수 있는 도구인데(물론 소유하게 되는 자전거의 종류는 나뉘지만), 한때는 상류층의 전유물이었다는 것도 알게됐다. 대중화되면서 상류층은 자전거에 대해 매력을 상실하게 되는데, 그때나 지금이나 참 아이러니한 현실이다. 위에서도 언급했지만, 자전거를 둘러싼 언론의 평가는 계속되었고, 그 힘은 실로 대단했다. 각 시기에 맞는 언론의 평가를 읽는 재미가 쏠쏠하다. 요즘 예능 프로그램에서 자막을 읽는 느낌이랄까? ㅋ

자전거는 타다보니 유명해졌다?

자전거를 장려하기 위해 참 많은 일을 도모했다. 자전거 경기가 시작된 것도, 여행을 위한 클럽이 조성된 것도 다 자전거를 알리기 위해서였다. 유스호스텔이 생긴 것도 저렴하고 편리한 자전거 여행을 돕기 위해서였다. 인쇄물 광고, 관련 비평지 및 잡지 출간, 에세이 공모전 개최, 캠페인 진행, 영화 제작, 캐릭터 상품 제작 등 지금과 크게 다를 바 없는 홍보 활동이 이루어졌고, 소기와 성과를 얻었다.

자전거 덕에 여자들이 자유를 찾았다?

어느 정도 공헌을 했다고 봐야 한다. 1860년대만 해도 서양 여성은 집과 공장에서 생활하는 이류시민이었다. 코르셋에 긴 드레스, 모자, 장갑을 착용해야 했고 이러한 상황 때문에 자전거를 탈 수가 없었다. 그러나, 자전거가 유행처럼 번지자 기회가 생겼다. 치마 길이가 짧아졌고, 치마를 입고도 탈 수 있는 프레임을 제작하기도 했다. 점점 시간이 지나면서 여성 자전거 클럽이 생기고, 바지를 입는 것까지 허용됐다. 물론 여성 사이클링을 둘러싼 많은 논란이 있었다. 하지만, 시간은 여성의 자유에 손을 들어준 셈이다. 다른 오락이 해내지 못한 의복 개혁 뿐만 아니라 생활의 자유로움까지 찾게 된 것.

선진국이 하는 건 다 좋다?

선진국에서 시작된 자전거 붐이 사그라들자 개발도상국에서 붐이 일어나고, 자전거를 외면하던 선진국에서 환경 등의 문제로 자전거에 관심을 돌리자 개발도상국에서도 뒤늦게 '자동차 말고 자전거'를 외치는 꼴이었는데, 좀 우스웠다. 따라하기 대회도 아니고! 게다가 자전거가 파란만장한 역사를 써내는 동안 한국은 그 어떤 일도 하지 않았다는 게 조금은 아쉬웠다. 자전거는 유럽과 미국 중심으로 발전했고 뒤늦게 일본도 크게 기여를 했다. 중국과 대만도 프레임과 부속 제조로 어느 정도 발을 들여놓은 상태고- 이젠, 우리도 뭘 좀 할 때가 된 게 아닌가 싶다. 수입에 의존하지 말고, 우리도 자체 제작해 우리의 브랜드를 수출할 수 있는 경지에 올랐으면 하는 바람도 갖게 됐다. 차츰 이루어지고는 있지만 말이다.

이명박 정권이 자전거 활성화 정책을 내어놓고 자전거 도로를 만들어대자, 사람들은 갑자기 자전거에 관심을 표하는 듯하다. 일각에서는 유행일 뿐이라고 말하기도 한다. 그러나 지난 역사와 자전거가 가진 매력을 토대로 생각해보면 자전거에 대한 관심과 쓰임은 유행이 아니라 생활이라 말하고 싶다. 자전거 위에서 근육을 움직여 달려본 사람이라면 부드럽고 때로는 거친 움직임에 매료될 것이기 때문이다.

건강을 위해서, 폼 잡고 싶어서, 유행에 맞춰서, 선수가 되고 싶어서, 여행을 하고 싶어서, 어떤 이유든 좋다. 시작이 중요하다. 일단 시작하면 생활 속에서, 일탈 속에서 작은 혁명이 일어날 것이다.

자전거! 이 녀석, 분명 파란만장한 역사를 가지고 있을텐데- 이에 연관된 수많은 사람들과 개발자, 회사들이 있을텐데- 자전거에 엮인 수많은 사회적 변화가 있을텐데- 그거 어디 모아둔 책 없나? 있다. 바로, 세상에서 가장 우아한 두 바퀴 탈것이 그것이다. 두껍고 비싸기는 하지만, 자전거를 좋아하는 사람에게 읽기를 적극 권하고 싶다. 아마도! 자전거를 더 좋아하게 될 게 틀림없다. 그리고 새롭게 알게 된 사실을 말하고 싶어 입이 근질근질해질 거다.

이 책, 참 흥미진진하다. MIT 교수 데이비드 고든 휠슨은 이 책을 읽고 '어떤 부분에서는 탐정소설처럼 읽힌다'고 했는데, 실제로 그렇다. 자전거가 탄생해 진화하는 과정을 둘러싸고 있는 많은 사람들과 이를 받아들이는 대중, 이를 조율하는 국가 사이에 펼쳐지는 내용을 읽고 있자면, 꼭 추리소설을 읽는 것 같은 느낌을 받게 된다.

인간의 손이나 발을 이용해 기계적 탈것을 처음 만든 사람은 드라이지지네. 그가 만든 벨로시페드가 본세이커(뼈가 흔들릴 정도로 진동이 심하다는 뜻에서 지어졌다고 한다)로, 이것이 하이휠(바퀴가 크다는 뜻) 자전거에서 세이프티(안전함을 보장한다는 뜻) 자전거로 발전하여 지금까지 온 과정을 재미있게 써냈다. 때로는 사건 중심으로, 때로는 설명 중심으로 역사적 사실을 그렸으며, 언론의 입을 빌리기도 하고, 그림과 사진을 통해 현실감을 더했다.

처음부터 자전거에 대해 호의적이었다?

지금 우리는 자전거에 대해 이토록 호의적인데, 한때는 불신의 대상이었고, 의심의 대상이었다는 것이 재미있다. 또한 현재 자전거는 계층과 상관없이 모두가 이용할 수 있는 도구인데(물론 소유하게 되는 자전거의 종류는 나뉘지만), 한때는 상류층의 전유물이었다는 것도 알게됐다. 대중화되면서 상류층은 자전거에 대해 매력을 상실하게 되는데, 그때나 지금이나 참 아이러니한 현실이다. 위에서도 언급했지만, 자전거를 둘러싼 언론의 평가는 계속되었고, 그 힘은 실로 대단했다. 각 시기에 맞는 언론의 평가를 읽는 재미가 쏠쏠하다. 요즘 예능 프로그램에서 자막을 읽는 느낌이랄까? ㅋ

자전거는 타다보니 유명해졌다?

자전거를 장려하기 위해 참 많은 일을 도모했다. 자전거 경기가 시작된 것도, 여행을 위한 클럽이 조성된 것도 다 자전거를 알리기 위해서였다. 유스호스텔이 생긴 것도 저렴하고 편리한 자전거 여행을 돕기 위해서였다. 인쇄물 광고, 관련 비평지 및 잡지 출간, 에세이 공모전 개최, 캠페인 진행, 영화 제작, 캐릭터 상품 제작 등 지금과 크게 다를 바 없는 홍보 활동이 이루어졌고, 소기와 성과를 얻었다.

자전거 덕에 여자들이 자유를 찾았다?

어느 정도 공헌을 했다고 봐야 한다. 1860년대만 해도 서양 여성은 집과 공장에서 생활하는 이류시민이었다. 코르셋에 긴 드레스, 모자, 장갑을 착용해야 했고 이러한 상황 때문에 자전거를 탈 수가 없었다. 그러나, 자전거가 유행처럼 번지자 기회가 생겼다. 치마 길이가 짧아졌고, 치마를 입고도 탈 수 있는 프레임을 제작하기도 했다. 점점 시간이 지나면서 여성 자전거 클럽이 생기고, 바지를 입는 것까지 허용됐다. 물론 여성 사이클링을 둘러싼 많은 논란이 있었다. 하지만, 시간은 여성의 자유에 손을 들어준 셈이다. 다른 오락이 해내지 못한 의복 개혁 뿐만 아니라 생활의 자유로움까지 찾게 된 것.

선진국이 하는 건 다 좋다?

선진국에서 시작된 자전거 붐이 사그라들자 개발도상국에서 붐이 일어나고, 자전거를 외면하던 선진국에서 환경 등의 문제로 자전거에 관심을 돌리자 개발도상국에서도 뒤늦게 '자동차 말고 자전거'를 외치는 꼴이었는데, 좀 우스웠다. 따라하기 대회도 아니고! 게다가 자전거가 파란만장한 역사를 써내는 동안 한국은 그 어떤 일도 하지 않았다는 게 조금은 아쉬웠다. 자전거는 유럽과 미국 중심으로 발전했고 뒤늦게 일본도 크게 기여를 했다. 중국과 대만도 프레임과 부속 제조로 어느 정도 발을 들여놓은 상태고- 이젠, 우리도 뭘 좀 할 때가 된 게 아닌가 싶다. 수입에 의존하지 말고, 우리도 자체 제작해 우리의 브랜드를 수출할 수 있는 경지에 올랐으면 하는 바람도 갖게 됐다. 차츰 이루어지고는 있지만 말이다.

이명박 정권이 자전거 활성화 정책을 내어놓고 자전거 도로를 만들어대자, 사람들은 갑자기 자전거에 관심을 표하는 듯하다. 일각에서는 유행일 뿐이라고 말하기도 한다. 그러나 지난 역사와 자전거가 가진 매력을 토대로 생각해보면 자전거에 대한 관심과 쓰임은 유행이 아니라 생활이라 말하고 싶다. 자전거 위에서 근육을 움직여 달려본 사람이라면 부드럽고 때로는 거친 움직임에 매료될 것이기 때문이다.

건강을 위해서, 폼 잡고 싶어서, 유행에 맞춰서, 선수가 되고 싶어서, 여행을 하고 싶어서, 어떤 이유든 좋다. 시작이 중요하다. 일단 시작하면 생활 속에서, 일탈 속에서 작은 혁명이 일어날 것이다.

'자전거 책' 카테고리의 다른 글

| <시티 라이더> 자전거보다 더 위험한 자동차 (0) | 2010.08.19 |

|---|---|

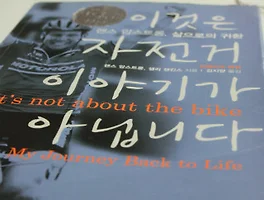

| 랜스 암스트롱 <이것은 자전거 이야기가 아닙니다> (0) | 2010.08.13 |

| 내 마음속의 자전거 / 미야오 가쿠 (4) | 2010.07.10 |

| 로드바이크 혹은 로드레이스의 매력을 그린 <새크리파이스> (0) | 2010.06.27 |

| 자전거로 멀리 가고 싶다 (0) | 2010.05.31 |